電子教學、BYOD、 網上學習的新路向

教育專業 教育傳媒 專家分享 電子教學 電子安全 資訊素養 自攜裝置 視像教學 遠程教學 停課不停學

「2019新型冠狀病毒」全球肆虐,疫情令多個行業進入前所未見的寒冬,何時才會再見曙光、走出逆境呢?事實上,不止是上班一族,學童所受的影響亦非常大。很多小朋友可能平時不願上學,在經過半年的「在家抗疫」後,反而渴望可以開開心心上學去,見見同學們。

部分學校在學期初可能未全面推行電子教學,但經過下學期的反復「停課」,學校不得不全面落實電子教學。教學模式亦由傳統面授,改為網上授課。「停課」初期,可能只有部分教師開展網上授課,演變至即將到來的新學年,各校教師都要全面實施網上授課。這樣的改變對教師、學生、家長都是不一般的經歷,當中確是有「危」也有「機」;能適應的「留」,未能適應的「學」,不願改變的「走」,這好像很殘酷,但社會上素來是「適者生存」的法則,我們不是都要共同面對嗎?

大家都努力地想留下來,但開學在即,我們應該如何準備下學年的電子學習與教學方向,讓自己可以從容面對,轉「危」為「機」呢?如果老師們開開心心留下來,學生開開心心學習,則是最佳效果。我們希望藉以下點子與各位教育工作者分享電子學習與教學、自攜裝置計劃(BYOD)及網上學習,讓各位在「不同方式的復課」下都能預先作準備,共同迎難而上。

電子學習與教學

對很多人來說,「電子學習」和「電子教學」都不是陌生的詞語,兩者均指「學習方式」及「教學方式」。而

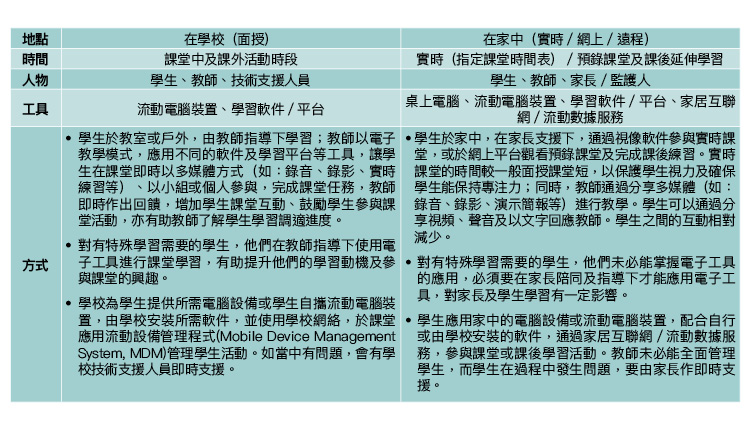

電子學習/教學模式亦可分為面授時採取方式及實時/網上/遠程方式,並配合時、地、人、事等,以下作簡述:

「視像教學」(Video Conferencing,VC)/ 「遠程教學」(Distance Learning)

視像教學已推行超過十年,但一直未能在學界全面推動。聯校資訊科技學會(JSIT)一直積極推動兩地(香港及內地)通過視像進行遠程交流,拉近兩地師生距離。在這「停課」期間,應用「視像教學」亦變得普及。教師們好像都變成網紅/KOL,每天的工作都是拍攝影片、網上廣播課堂、進行實時視像教學等;通過實時視像教學,教師仿若能面對學生授課,同時學生亦能分享視頻,教師應通過遠程教學給予學生指導性回饋,協助學生反思學習。

此外,教師亦應以「促進學習的評估」來優化教學的模式和策略。只是,單單通過視像上課,對教師和學生都是一種挑戰,所以教學策略非常重要。有部分實時視像課堂,教師要求學生面對鏡頭,以確保學生在「上課」,但這並不能完全奏效,況且,我們不能強制學生面對鏡頭。筆者在實時視像課堂會要求學生的鏡頭對著筆記或書本,這樣教師可以了解學生的學習表現,學生是否在抄寫筆記、是否在完成練習等,一目瞭然;所以,教師是否能夠掌握網上教學的關鍵技巧,直接影響學生在家學習的成效。

「電子教學平台」(Learning Management System, LMS)

LMS的應用漸漸普及,由學校面授課堂時用作分享電子教學資源、電子課本、遞交堂課或進行互動活動,至現在應用於課前課後、延伸討論、網上練習及評估……並提供即時回饋,有助推動學生自主學習。當然,巿面上有很多不同的LMS,如果是簡單易用、功能齊備的當然最好,但事實上所有的LMS都各具特色,能配合不同需求,包括科目需要、教學設計、學生能力等。

此外,部分LMS亦有流動版本(Mobile App),能於課堂配合平板電腦使用,加強學生的互動和參與,亦有助學生在家進行課後延伸學習及練習,可見LMS是推動網上學習不可或缺的工具。學習平台非常重要,但學習材料更重要。部分學校會應用出版社提供的分享平台,與學生分享學習材料,輔助學生延伸學習,亦有學校教師自製教材,再與其他同工分享及使用,使平台豐富起來。

BYOD「自攜裝置」

為了讓學生能有效地在家學習,很多學校在停課期間匆忙推行「自攜裝置」計劃(BYOD),而大部份學校亦計劃於2020-21學年推行。在家學習當然需要學習工具,BYOD可以解決一時間的問題,但推行BYOD是一個長期計劃,要考慮「疫情」過後,學校分階段復課,學生如何能繼續應用此工具。所以,在未好好計劃下趕急推行BYOD,可能會帶出諸多問題:

1. 首先,並非所有學生家裏都有無線網絡或流動數據分享設備,讓學生可以利用流動電腦裝置上網學習或參與實時課堂;

2. 其次,在管理學生使用該流動電腦裝置上,如該裝置安有MDM,有助學校管理學生的裝置,統一安裝合適的學習軟件及工具,讓學生可以善用該裝置作為學習的工具。反之,學生可能因未安裝學校的MDM而未能獲取所需的學習軟件,而有特殊學習需要的學生亦可能因此而未能運用該流動電腦裝置;

3. 再者,在家學習,並要應用流動電腦裝置,可能會成為部分基層家庭的經濟負擔。由於社經地位的差異,居住空間有限,並非所有學生都能輕鬆使用流動電腦裝置在家上課,但學生為了學習,會在學校門口、天台甚至座廁上堅持上網課;幸好政府和多間慈善團體(如香港賽馬會慈善信託基金、利希慎基金等)在「停課」期間支援基層家庭,為他們提供流動數據網絡,讓學生能利用流動電腦裝置學習;

同時,大部分學校都有外借流動電腦裝置給學生的機制,幫助學生解決學習的基本困難。即便如此,推行BYOD都將會是大部份學校來年的方向,而通過這次的疫情停課,學校推行「自攜裝置BYOD」計劃的關鍵在於家長對學生的支援及網絡等基建上的配套,尤其是對

基層學生而言。所以,學校在推行「自攜裝置BYOD」前,一定要制定一個完善的計劃,確保學生及教師在課堂內外更能善用流動電腦裝置,讓他們的學習和教學更見成效。

資訊及網絡保安

因「疫情」停課,實時視像網上教學、網上直播、網上學習等,讓學生能「停課‧不停學」。但是,只要有上網就會有保安問題,曾經出現視像會議工具出現網絡漏洞,讓不明來歷的人士進入教室搗亂課堂、有網上學習平台洩漏學生資料、有人為原因如誤開釣魚電郵,

資料被黑客以勒索軟件加密等。作為教育工作者,我們不會因此而不再用網上工具進行教學,相反,這大大提升了我們對網絡保安的意識,在應用各種軟件時會更加小心,對來歷不明的軟件及電郵會特別注意,在密碼的設定及保密方面亦會加強,教師更可藉此機會教導學生網絡保安的重要,以及如何保護個人資料隱私等。

資訊素養及電子安全

學生的資訊素養、自主學習和其他廿一世紀所需的能力都十分重要。隨著科技發展,資訊科技已成為發揮學生學習潛能的有效工具。學生在家學習,對於網上資訊的接觸比之前大幅增加,教師們應教導學生在資訊世界中如何分辨資訊的真偽,並合乎道德地運用資訊,以

及不讓自己做出違反道德的行為,如網絡欺凌或侵犯知識產權等,促進學生知識、技能和態度的發展,成為負責任的公民。此外,亦要為學生及家長提供安全及健康使用電腦方式的資訊,提高家長對電子學習及網上學習的認識,讓他們及早了解子女在電子學習上遇到的問題,與學校攜手合作,支持子女學習。

開學前的家長及新生支援

資訊科技不但可應用於課堂及教學,亦可以應用在學校行政及與家長溝通上。即使教師在開學初期未能親身與家長見面,學校亦可以透過視像會議,與家長在網上會面,開辦網上家長日,介紹學校電子學習的方向之餘,也可以讓家長體驗視像課堂。如有家長想參觀校舍,學校可以製作VR影片,介紹學校校園及設施,讓學生或家長即使不能親身來到學校,亦能通過VR影片在學校「遊覽」一番。

0495514ec1f98e8f8c47e05699c14b63.jpeg)

495e65fa9991f16f8b2f827cf4b473c2.jpg)

2334ce93f6a9ba054ab2b1bbe28c4a6f.jpg)

cd2e83ff72a04064503823499897d783.jpg)

401909ef1d85d5616e36375d8feac082.jpg)

e76f5f917104f2bac78a2d6acf739543.jpg)

0a3da60610ca1f8e4cc56bc7557c9a50.jpg)

b88b1fcf268522ff6ee42fc23fc51971.jpg)